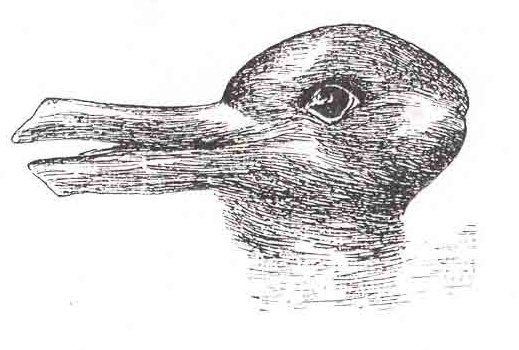

Ente oder Kaninchen? Die Sichtweise bestimmt nicht unwesentlich, wie wir unsere Umwelt interpretieren. © gemeinfrei. Wikimedia Commons.

Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Daher unterliegt ihre Entwicklung den gleichen Gesetzen, wie andere kulturelle Errungenschaften unserer Spezies: Der Evolution. Am Anfang eines wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses steht immer eine Phase, in der zahlreiche Forscher viele verschiedene Hypothesen aufstellen. Im Laufe der Zeit müssen diese Theorien der Überprüfung durch andere Forscherkollegen stand halten. Langfristig bleibt dann nur die Hypothese übrig, die ein Phänomen im Kontext des vorhandenen Wissenshorizonts am schlüssigsten erklärt. Ganz so, wie auch die biologische Evolution zunächst durch Mutation eine Vielfalt an Möglichkeiten hervorbringt, die sich dann im Wettstreit der Lebewesen untereinander bewähren müssen.

Wie stark auch die Wissenschaft evolutionären Prozessen folgt kann man gerade bei der Corona-Pandemie besonders gut beobachten. Zwar sind Corona-Viren in der Wissenschaft nicht prinzipiell völliges Neuland. Aber die Herausforderung durch die globale Pandemie führt dazu, dass zahlreiche Wissenschaftler dazu motiviert sind, sich mit diesem neuartigen Virus zu befassen. Das gilt nicht nur für Forscher, die sich seit Jahren mit Viren oder Pandemien beschäftigen, sondern auch für solche, deren Interessen bisher auf einem ganz anderen Gebiet lagen. Gerade von Forschern, die nicht zu denen gehören, die seit langem Experten auf dem Gebiet der Coronviren sind wurden neue Sichtweisen und Ideen auf diesem Gebiet eingebracht. So stammen etwa die bisher erfolgreichsten Impfstoffe gegen Corona, wie die von BioNTech oder Moderna, nicht von Experten für die Impfstoffentwicklung gegen Viren, sondern von Wissenschaftlern, die sich eigentlich damit beschäftigten Immuntherapien gegen Krebs zu entwickeln.

Aber auch die verschiedenen Maßnahmen, die uns dabei halfen die Pandemie einigermaßen zu bewältigen verdanken wir den zahlreichen verschiedenen Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen, die ihr Wissen und ihre Technologien in den Dienst der gemeinsamen Bekämpfung des Virus stellten. Dazu gehören nicht nur Mediziner zur Untersuchung des Krankheitsverlaufs von Covid-19 und dessen Therapie. Sondern auch Mathematiker und Physiker, die anhand ihrer Modellrechnungen aus dem bisherigen Verlauf der Pandemie versuchten deren zukünftigen Verlauf vorherzusagen. Hygieneexperten und Aerosolforscher die untersuchten, wie das Virus übertragen wird und wie man diese Übertragung am besten verhindern könnte. Und viele andere mehr. Das führte zu einer gewaltigen Publikationswelle über Sars-CoV-2 und Covid-19. Innerhalb von zehn Monaten erschienen zu dem Thema alleine 87.000 Fachartikel. Da ist es selbst für Experten, wie Christian Drosten nicht immer einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen.

So manches Ergebnis dieser vielen Artikel wird langfristig keinen Bestand haben. Denn die Beteiligung von vielen verschiedenen Forschern aus unterschiedlichen Disziplinen ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bringen Forscher aus anderen Gebieten eine neue Sicht auf das Forschungsgebiet, was zu völlig neuen erfolgreichen Ansätzen führen kann, wie eben die Impfstoffentwicklung bewiesen hat. Andererseits kann aber das Fehlen von Expertenwissen auf einem komplexen Spezialgebiet auch dazu führen, dass die Neulinge etwas wesentliches übersehen. So kommt es zu einer Vielzahl oft völlig neuer Hypothesen, etwa auch zu den Spätfolgen von Covid-19. So wird inzwischen diskutiert, ob Sars-Cov-2 unter anderem Diabetes, Parkinson oder Tinnitus auslösen kann. Doch einige dieser Annahmen werden sich wohl als nicht haltbar erweisen, da viele der zu diesen Themen veröffentlichten Studien zu klein sind oder keine Kontrollgruppe beinhalteten, um zu vergleichen, wie oft diese Erkrankungen bei einer Vergleichsgruppe auftreten, die nicht an Sars-Cov-2 erkrankt war.

Dieser exponentielle Anstieg an verschiedenen Hypothesen sorgt also zunächst für eine große Vielfalt an Vorstellungen. Diese müssen dann aber erst in oft mühsamer Detailarbeit durch andere Forscher überprüft werden. Langfristig werden dann nur die Hypothesen übrig bleiben, die sich mehrfach durch verschiedene Forschergruppen bestätigen lassen. Entscheidend sind bei diesem Prozess die Fakten. Hierbei spielen jedoch auch die Denkschulen der Forschenden eine wesentliche Rolle, denn die Fakten müssen von den Wissenschaftlern so interpretiert werden, dass sie in dem größeren Kontext der gängigen Lehrmeinung schlüssig sind. Daher gibt es dann, wenn die Wissenschaft sich einem neuen Forschungsthema, wie etwa Corona zuwendet, auch viele, sich gegenseitig widersprechende Forschungsergebnisse. Denn in dieser Phase entwickelt jeder Forscher oder jedes Forscherteam auf der Grundlage seiner eigenen Beobachtungen und Interpretationen eine eigene Theorie. Diese ist natürlich auch von der eigenen Erwartung und dem eigenen Weltbild geprägt. Und nicht alle Forscher folgen dem Rat des Philosophen Karl Popper, der betonte, Wissenschaftler sollten nicht nur Argumente für ihre Hypothese suchen, sondern insbesondere auch gewillt sein, ihre eigenen Vorstellungen zu hinterfragen und im Zweifelsfall zu widerlegen. Denn nur eine Theorie, die diesen harten Kriterien stand hält wird sich langfristig bewähren können. Eine Theorie, die nicht durch Experimente überprüfbar und damit widerlegbar ist kann dagegen kein Gegenstand der Wissenschaft sein.

Dabei darf man auch nicht die Rolle des Zufalls beim Zustandekommen von Ergebnissen unterschätzen. Versucht doch unser Gehirn überall logische Kausalzusammenhänge herzustellen, auch wenn dies den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Ein schönes Beispiel für diesen Effekt beschreibt Umberto Eco in seinem Roman Der Name der Rose. Die Mordfälle in der norditalienischen Abtei scheinen dem damals weithin bekannten Schema der Apokalypse zu entsprechen. Der Franziskanermönch William von Baskerville wird durch die Äußerungen des greisen Alinardus von Grottaferrata auf diese Spur gebracht. Am Ende des Romans muss Meister William seinem Schüler Adson jedoch gestehen, dass er sich dazu hatte verführen lassen, dieses Schema zu übernehmen, obwohl sich die Umstände der Morde nur dem Zufall geschuldet waren.

Gerade wenn sich Forscher aus verschiedensten Disziplinen einem neuen Thema zuwenden kommt es zu einer wahren Inflation neuer Theorien, denn in diesem Fall ist die Vielfalt der verschiedenen Sichtweisen auf das Forschungsgebiet besonders hoch. Im Laufe des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses und durch den gemeinsamen Austausch mit den Forscherkollegen kommt es dann nach und nach zu einer Konsolidierung, in der die Zahl der verschiedene Theorien allmählich abnimmt, bis sich schließlich eine Denkschule durchsetzt.

In dieser Phase hat sich das Wissen über einen wissenschaftlichen Gegenstand etabliert und es wird in die Lehrbücher übernommen. Danach kommt es meist nur noch zu geringfügigen Änderungen der Lehrmeinung und die Erkenntnisse werden im Zuge einer Normalwissenschaft, wie der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn dies nennt, erweitert. Zeitlich dauert diese Phase im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess meist am längsten. Sie kann Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte andauern. Wie etwa die Viersäftelehre des griechischen Arztes Galen, der im zweiten Jahrhundert lebte. Sein umfangreiches Werk dominierte 1500 Jahre lang die Heilkunst weit über Europa hinaus. Oder wie das aristotelisch-ptolemäische Weltbild, nach dem die Erde im Zentrum der Planeten unseres Sonnensystem liegt. Es prägte ebenfalls nicht weniger als eineinhalb Jahrtausende Jahre unsere Vorstellungswelt. Allerdings konnten diese Theorie nur mit den experimentellen Beobachtungen in Einklang gebracht werden, indem Ptolemäus die Annahme machte, die Planeten würden sich auf komplizierten Kreisbahnen um die Erde bewegen.

Etablierte Vorstellungen geraten laut Thomas S. Kuhn erst dann ins wanken, wenn verschiedene Forscher über einen längeren Zeitraum hinweg den Eindruck gewinnen, dass zentralen Punkte mit den experimentellen Beobachtungen nicht mehr vereinbar sind. Etwa wenn überraschende Entdeckungen gemacht werden, die im Widerspruch zur gängigen Theorien stehen. Erst wenn dann eine neue Sichtweise auf die beobachteten Fakten eine bessere und einfachere oder schlüssigere Erklärung liefert kann die alte Hypothese durch eine neue ersetzt werden. Bereits der Scholastiker William von Ockham forderte im 14. Jahrhundert, dass von mehreren möglichen Erklärungen für einen Sachverhalt die einfachste Theorie vorzuziehen ist. Diese Vorgehensweise ging als Prinzip der Parsimonie oder auch als Ockhams Rasiermesser in die Geschichte ein. Laut ihm ist eine Theorie dann einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen und Hypothesen enthält und wenn diese in klaren logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende Sachverhalt logisch folgt. Allerdings muss eine Theorie immer durch Experimente überprüft werden. Denn es gibt zahllose Hypothesen, die logisch und in sich konsistent sind, aber rein gar nichts mit der Realität zu tun haben. Das gilt insbesondere für viele religiöse Weltbilder. Das charakteristische an ihnen ist, dass sie sich nicht widerlegen lassen.

Ein Paradigmenwechsel, wie Kuhn das ersetzen einer alten zentralen Hypothese durch eine neue nennt, ist kein demokratischer Prozess. Denn die Mehrheit der Wissenschaftler oder Experten auf einem Gebiet wird lange weiter versuchen an der etablierten Sichtweise festzuhalten. Das war etwa bei Edward Jenner der Fall, als er die Pockenimpfung entwickelt hatte. Er transferierte dazu Material aus einer Pustel von mit Kuhpocken infizierten Milchmägden auf zu impfende Personen und zeigte, dass diese später immun gegen Pocken waren. Seine Medizinkollegen lachten ihn aus und glaubten lange nicht an seine neue Methode der Immunisierung zum Schutz gegen Pocken. In der Wissenschaft kann also auch eine Mehrheit von Experten irren und ein einzelner alleine der Wahrheit auf der Spur sein. Das einzige, was in der Wissenschaft zählt sind die Fakten. Und die setzen sich meist langfristig durch. Genauso, wie sich eine Mutation, die ihrem Träger einen Vorteil verschafft langfristig in einer Population durchsetzt.

Doch damit Wissenschaftler ungehindert neue Theorien aufstellen und mit ihren Kollegen frei diskutieren können braucht es ein demokratisches Umfeld. In politischen Systemen, in denen die Mächtigen einen wissenschaftlichen Diskurs unterdrücken ist eine solche Wahrheitsfindung nicht möglich. Etwa dann, wenn ein junger Forscher mit seinen Experimenten nicht zu einem anderen Ergebnis kommen darf, als dies sein Professor oder Chef erwartet. Das mag auch einer der Gründe sein, warum die schnelle Entwicklung der besten Impfstoffe gegen Sars-Cov-2 gerade in den westlichen Demokratien besonders erfolgreich war. Während China mit seinem Totimpfstoff auf alt bewährtes setzte und Russland zwar mit seinen zwei verschiedenen Vektoren bei Sputnik-V im Prinzip keinen schlechten Ansatz wählte, den Erfolg seines Impfstoffes jedoch durch einen unprofessionellen klinischen Test vermasselte.

von Ute Keck, 15. Juni 2021