Wir empfinden weitgehend natürliche Landschaften mit vielfältigen Lebensräumen und Arten als erholsam. Während ausgedehnte Monokulturen, wie der Mensch sie gerne anlegt, auf uns monoton und langweilig wirken, Diese tief verwurzelte Wahrnehmung könnte darauf zurück gehen, dass unsere Vorfahren in artenreichen Landschaften mehr Nahrung fanden und wir uns deshalb in einer solchen Umgebung wohler fühlen. Damit wird schnell klar, die Vielfalt der Natur hat nicht nur einen Erholungswert, sondern spiegelt die Ressourcen wider, die in einem gegebenen Lebensraum zur Verfügung stehen.

Sojabohnenfelder in Rio Grande do Sul, Brasilien. © Tiago Fioreze. CC BY-SA 3.0.

Artenreiche Biotope bieten den in ihnen lebenden Organismen viele verschiedene Möglichkeiten des Nahrungserwerbs, aber auch klares Wasser und saubere Luft. Durch ihre Spezialisierung kann jede Art andere Ressourcen in dem komplexen Gefüge nutzen. Wachsen etwa auf einer Wiese verschiedene Pflanzen, so gedeihen die einen dort besser, wo ein Kuhfladen hingefallen ist, während andere lieber einen magereren Boden bevorzugen. Manche haben flachere Wurzeln, wie etwa die Süßgräser, zu denen auch alle unsere Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Hirse, Mais und Reis gehören. Während das Wurzelwerk anderer tief in den Boden hereinreicht, wie etwa das des Löwenzahns, dessen Wurzeln zwischen 1 und 2 Metern lang werden können. Manche sind Symbiosen mit Bakterien eingegangen, um an Stickstoff zu gelangen, wie etwa viele Hülsenfrüchtler, zu denen auch Linsen, Bohnen, Erbsen und Lupinen, aber auch Wicken zählen.

Eine Blumenwiese mit großer Artenvielfalt spricht eher unser ästhetisches Empfinden an, als eine Monokultur. Gleichzeitig sorgt die Vielfalt für ein stabileres Ökosystem. © G. Brändle, Agroscope. CC BY 3.0.

Die verschiedenen Fähigkeiten und Bedürfnisse der in ihm lebenden Arten verleihen einem Ökosystem Stabilität. Denn Umweltbedingungen ändern sich ständig. Mal ist ein Jahr heißer, mal ist es kälter, mal feuchter. Pflanzen, die tiefer reichende Wurzeln haben, überleben trockenere Zeiten besser, als Flachwurzler, denn mit ihren langen Wurzeln können sie das dringend benötigte Nass in tieferen Bodenschichten nutzen. Andere Pflanzen, wie etwa Moose, gedeihen dagegen besser unter kälteren Bedingungen. Und wieder andere bevorzugen mehr nasse Jahre. So wird es in einem artenreichen Ökosystem immer eine oder mehrere Arten geben, die unter den gerade gegebenen Bedingungen gut gedeihen. Während es bei einer Monokultur schnell passieren kann, dass die eine Art, die dort wächst, mit veränderten Umweltbedingungen nicht mehr klar kommt. Das mussten viele Bauern im Hitzejahr 2018 schmerzlich erleben, als etwa der Mais mit seinem hohen Wasserbedarf nur noch mickrige Erträge erbrachte.

Liparische Inseln. Ghost-in-the-Shell. CC BY 2.0.

Aus diesem Grund bilden sich in der Natur immer wieder neue Arten heraus. Das passiert etwa, wenn eine einsame Insel nach und nach von Pflanzen und Tieren besiedelt wird. Meist sind die ersten Pioniere Generalisten, die gegenüber den Umweltbedingungen und ihrer Nahrung nicht besonders wählerisch sind. Zu Beginn der Besiedlung eines neuen Lebensraums ist dies von Vorteil, weil es dort zunächst noch keine große Vielfalt gibt. Eine Art die hier überleben will, darf also nicht zu spezialisiert sein. Mit der Zeit siedeln sich aber immer mehr verschiedene Arten auf der Insel an oder bilden sich dort heraus und so entstehen neue ökologische Nischen, die es zu besiedeln gilt.

Kleiner, am Boden lebender Darwinfink (Geospiza fuliginosa,) auf der Insel Santa Cruz. Cayambe. CC BY-SA 3.0.

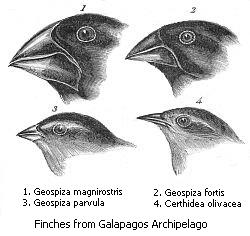

Wenn nun etwa eine wenig spezialisierte Vogelart auf eine Inselgruppe gelangt, so wird sich diese Art mit der Zeit in verschiedene Arten aufspalten. Zum einen werden sich die Individuen, die auf den einzelnen Inseln geographisch getrennt voneinander leben unterschiedlich entwickeln und schließlich getrennte Arten bilden. Wenn die einzelnen Inseln nicht allzu weit voneinander entfernt liegen, werden es ab und zu ein paar Individuen schaffen auf eine Nachbarinsel zu gelangen und dort heimisch werden. Und zum anderen stehen die einzelnen Tiere einer Art auf der gleichen Insel miteinander in direkter Konkurrenz. Das kann zur Ausbildung neuer Arten führen.

Beginnen kann eine solche Artenbildung etwa durch unterschiedliche Verhaltensweisen bei der Balz. Wählen beispielsweise die Weibchen einer Gruppe nur Männchen mit einem speziellen Gesang als Partner und verschmähen solche mit einem anderen Gesangsrepertoire, so verpaaren sich die Vögel dieser Untergruppe nur noch untereinander. Da aber zwei Spezies, die in einem Lebensraum miteinander um die gleichen begrenzten Ressourcen konkurrieren nach dem Konkurrenzausschlussprinzip auf Dauer nicht nebeneinander existieren können, wird eine Selektion auf Konkurrenzvermeidung begünstigt. Dann werden bei der weniger konkurrenzfähigen Art etwa solche Individuen eher überleben, die eine andere Nahrung bevorzugen, als die überlegene Art. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine der Vogelarten mit der Zeit eher die dickeren Samen frisst, welche die überlegene Art verschmäht. Mit der Zeit werden sich dann bei der unterlegenen Art in der Population diejenigen Tiere durchsetzten, deren Schnabel besser dazu geeignet ist, die dickeren Samen zu knacken. So bildet sich bei dieser Spezies ein immer kräftigerer Schnabel heraus, als bei der ursprünglichen Art. Durch diese Anpassung kann die anfangs unterlegene Art vielleicht das vorhandene Nahrungsangebot besser nutzen, als die mit ihr konkurrierende Art. Diese wird nun ihrerseits darauf optimiert, den ihr verbleibenden Lebensraum besser zu nutzen und etwa einen Schnabel zu entwickeln, mit dem sie kleinere Samen noch besser öffnen kann, als ihr das mit dem anfangs noch vergleichsweise normal großen Schnabel gelang. Ein klassischen Beispiel für solch eine Artenbildung sind die Darwinfinken auf den Galapagos-Inseln.

Die zwei verschiedenen Arten auf der Insel können nun mit ihren spezialisierten Schnäbeln die dort vorhandenen Körner besser verwerten, als dies die ursprünglich auf den Insel angekommene, wenig spezialisierte Pionierart konnte. Sie war zwar auch dazu in der Lage viele verschiedene Körner zu knacken, aber dabei kam es auch zu einer starken Verschwendung, weil sie viele Körner nicht so richtig gut verwerten konnte. So erlaubt die biologische Vielfalt einem Ökosystem mehr Energie zu gewinnen, als dies einer Art alleine möglich wäre.

Amsel. © Arjan Haverkamp. CC BY 2.0.

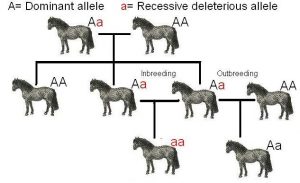

Doch Vielfalt ist nicht nur existenziell für die Stabilität eines Ökosystems, sondern auch für das Fortbestehen und die evolutionäre Weiterentwicklung einer einzelnen Art. Hier dient die genetische Vielfalt der vielen verschiedenen Individuen als Reservoire an Möglichkeiten in einer sich stetig wandelnden Umwelt. Genetisch verschiedene Individuen variieren in ihrer Fähigkeit, den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen. Etwa, wenn ein neues Virus in den Lebensraum der Population eingeschleppt wird. So breitete sich etwa seit 2001 das erstmals in Südafrika nachgewiesene Usutu-Virus bei den in Mitteleuropa besonders häufigen Amseln aus. Damit eine Art eine solche Epidemie überlebt ist es besonders wichtig, dass sie über eine große genetische Vielfalt in den Genen ihres Immunsystems verfügt. Denn dann wird es immer Tiere geben, die problemlos mit dem Virus fertig werden und so für den Erhalt der Art sorgen. Sind die Tiere dagegen so ingezüchtet, wie die meisten unserer Haus- und Nutztiere, dann kann es sein, dass alle Tiere mehr oder weniger die gleichen Varianten an Immungenen besitzen. Und wenn die dann per Zufall schlecht dazu geeignet sind, die Vireninfektion zu meistern, sterben sie alle an der gleichen Infektion.

Koalabären. © Benjamint444. CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.

An dieser so wichtigen genetischen Vielfalt mangelt es zunächst auch kleinen Gründerpopulationen, die einen neuen Lebensraum besiedeln. Sie müssen ihre genetische Vielfalt erst im Laufe eines langwierigen Evolutionsprozesses entwickeln. Das gilt etwa für zwei Populationen von Koalabären auf den australischen Inseln French Island und Kangaroo Island. Sie sind genetisch so ingezüchtet, dass die gesamte Population leicht einem Krankheitserreger zum Opfer fallen kann. Die Tiere waren vor mehr als einem Jahrhundert auf die Insel umgesiedelt worden, um die bedrohte Art zu erhalten. Wobei die Gründerpopulation auf French Island nur aus drei Tieren bestand und einige Jahre später aus dieser Population 18 Tiere auf Kangaroo Island ausgesetzt wurden, um diese Insel ebenfalls mit Koalas zu besiedeln.

Border Collie. © Tsaag Valren. CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons.

Durch unsere Selektion auf wenige Merkmale, wie leichte Züchtbarkeit, hohen Milch- oder Fleischertrag und die Bildung von viel Wolle haben wir unsere Nutztiere massiv ingezüchtet. Gleichzeitig ist bei diesen Tieren, die unter unserem besonderen Schutz stehen die natürliche Selektion, die auf eine Vielzahl verschiedener Eigenschaften auswählt verloren gegangen. So sinkt bei unseren Haustieren die natürliche, genetische Vielfalt stetig. Mit fatalen Folgen. Denn im homozygoten Zustand treten immer mehr rezessive schädliche Merkmale in Erscheinung und es kann schließlich zu einer Inzuchtdepression kommen, bei der sich die Eigenschaften der Tiere nachhaltig verschlechtern. Dabei kommt es zu einem Verlust an verschiedenen Allelen aus dem Genpool der Spezies oder Rasse, wodurch die genetische Vielfalt und damit auch die effektive Populationsgröße immer weiter abnimmt. Ein Beispiel hierfür sind unsere Rassehunde. So entspricht etwa die genetische Vielfalt von 20.000 Boxern nur noch der von 70 Individuen und die von 12.000 Border Collies 50 Exemplaren. Bereits der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hatte beobachtet, dass Mischlinge viel vitaler und intelligenter sind, als jeder Rassehund.

Gleiches gilt auch für unsere Nutztiere, wie etwa unsere Rinder. Wie schon bei unseren Rassehunden werden nur ganz wenige Männchen, die den Zuchtkriterien optimal entsprechen zum Decken der Weibchen zugelassen. So wird etwa der Samen sehr weniger, oft auch noch genetisch eng miteinander verwandte Deckbullen dazu eingesetzt über künstliche Befruchtung 50.000 bis 100.000 Nachkommen zu zeugen. Nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn einmal eine Epidemie eines Krankheitserregers auf diese Populationen treffen würde. Das könnte zu einem massiven Einbruch der gesamten Zuchtlinien führen.

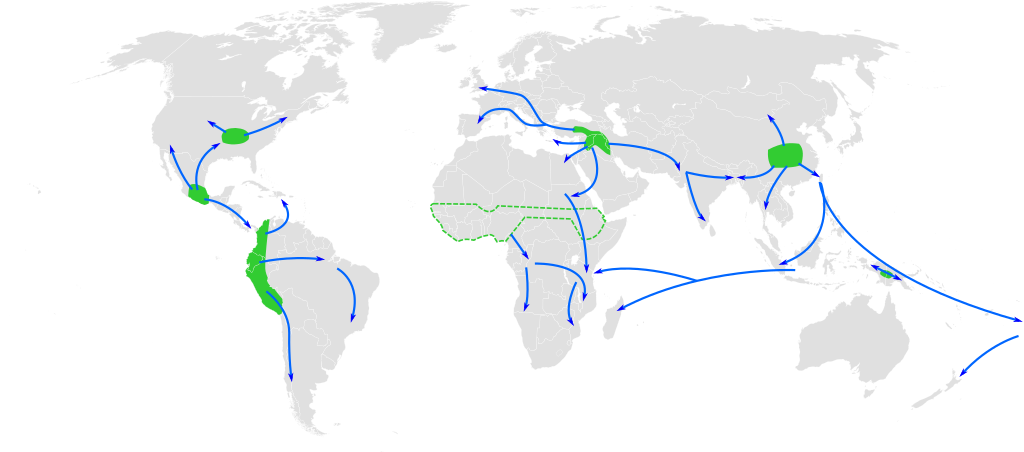

Ursprungsorte unserer Kulturpflanzen: Der fruchtbare Halbmond im Mittleren Osten (11000 v Chr.), das Becken des Jangtse und des Gelben Flusses (9000 v. Chr.), das Hochland von Neuguinea (9000-6000 v. Chr.), Zentralmexiko (5000-4000 v. Chr.), das subsaharische Afrika (5000-4000 BP, wobei hier die genaue Lage unbekannt ist), der Norden Südamerikas (5000-4000 v. Chr.) und der Osten Nordamerikas (4000-3000 v. Chr.). Ein weiterer Ursprungsort wird in Amazonien angenommen (Lathrap 1977). Er ist auf der Karte nicht eingezeichnet. Joe Roe. CC BY-SA 3.0.

Der Verlust an genetischer Vielfalt zeichnet auch unsere Nutzpflanzen aus. Die meisten unserer Kulturpflanzen stammen aus nur insgesamt rund sieben verschiedenen Ursprungsregionen, den sogenannten Genzentren, die in Mittelamerika, Südamerika, im Mittelmeerraum, dem fruchtbaren Halbmond im nahen Osten, Äthiopien, Zentralasien, Indien und China liegen. Bis vor kurzem vermehrten Kleinbauern in diesen Regionen die dort vorhandenen verschiedenen Sorten in Subsistenzwirtschaft weiter und erhielten so die genetische Vielfalt aufrecht. Durch Zerstörung der Gebiete in der Region des fruchtbare Halbmondes durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, insbesondere in Syrien ist dies zur Zeit jedoch nicht mehr möglich. Das führt zu einem unwiederbringlichen Verlust der Vielfalt unserer wichtigsten Getreidesorten, wie Weizen, Roggen und Gerste, die aus dieser Region stammen. Und zum anderen haben große Konzerne inzwischen die Pflanzenzucht so monopolisiert, dass Kleinbauern oft rechtlich oder biologisch gar nicht mehr dazu in der Lage sind ihre alten Sorten weiter zu züchten.

Zwar gibt es auf der Welt verschiedene Saatgutbanken, in denen die Samen verschiedenster Kulturpflanzen für kommende Generationen aufbewahrt werden. Doch wenn die Pflanzen nicht jedes Jahr ausgesät werden, können sie sich nicht an neue Umweltbedingungen, sowie auch an neu auftretende Krankheitserreger und Schädlinge anpassen.

Wie wichtig die Fähigkeiten der diversen Sorten für die Anpassung unserer heutigen Getreidepflanzen an etwa neu auftretende Schädlinge sind, zeigt ein Beispiel aus der Vergangenheit. Ein Befall mit Rostpilzen kann zu massiven Ernteeinbußen bei Weizen, Roggen, Hafer und Gerste führen. In den 1960er Jahren trat eine neue Variante des Getreiderostes auf, derer die Landwirte mit den bisherigen Bekämpfungsmöglichkeiten nicht Herr werden konnten. Nach langer Suche entdeckten Forscher schließlich das Resistenzgen Sr31 im Roggen und kreuzten es in die von dem Pilzbefall betroffenen Weizensorten ein. Das schützte die Weizensorten immerhin dreißig Jahre lang vor dem Pilzbefall. Doch 1999 trat mit der Schwarzrostvariante ug99 in Uganda erstmals eine Version des Pilzes auf, die dazu in der Lage war, das Resistenzgen Sr31 zu überwinden. Es kam zu massiven Ernteausfällen nicht nur in Uganda sonder auch in Kenia und Äthiopien. Denn der Pilz verbreitet sich jedes Jahr mit dem Wind und durch menschliche Transportaktionen 800 km weiter aus. So gelangte er von Uganda aus zunächst nach Norden bis in den Sudan und nach Süden über Tansania und Zimbabwe bis nach Südafrika. 2006 kam er auf der arabische Halbinsel an und 2008 im Iran. Inzwischen sind auch Gebiete östlich des Irans gefährdet, wie Afghanistan, Pakistan und Indien. 2015 wurde er schließlich auch in Sizilien nachgewiesen, von wo aus er sich auch in Europa ausbreiten könnte. Zwar könnten die Europäer Pestizide spritzen, um ihre Ernten zu retten, aber das würde zu niedrigeren Erträgen führen. Daher hat ein internationales Team von Forschern bereits vor Jahren damit begonnen in den verschiedenen Getreidesorten und Genbanken nach geeigneten Resistenzgenen zu suchen und diese in die betroffenen Weizensorten einzukreuzen. Den Wettlauf zwischen resistent werdenden Schädlingen und unseren Nahrungspflanzen können wir also nur mit Hilfe der genetischen Vielfalt gewinnen, die in weniger hoch gezüchteten Sorten oder Wildarten bewahr geblieben ist.

Maiswurzelbohrer. © Siga. CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons.

Ein anderes Beispiel ist der Mais. Wird eine Maispflanze von Larven des Maiswurzelbohrers befallen, so scheidet sie einen Lockstoff aus, mit dem sie Fadenwürmer anlockt, die gerne die Larven des Maiswurzelbohrers fressen wollen. Den in Nordamerika gezüchteten Sorten ging diese Fähigkeit im Laufe der Zucht jedoch verloren über die die Wildpflanzen, aber auch die europäischen Maiszüchtungen noch verfügen.

Artenvielfalt dient also nicht nur unserer Erholung, sondern sie ist auch existentiell für die Stabilität aller Ökosysteme auf unserem Planeten. Und wenn wir die Naturgesetze, die nach Vielfalt verlangen, bei unserer Tier- und Pflanzenzucht nicht berücksichtigen, werden wir irgendwann massive Probleme bekommen.

Quellen und weiterführende Infos:

What are the effects of inbreeding?

Australia’s koalas at risk from inbreeding, warn experts

An investigation of inbreeding depression and purging in captive pedigreed populations

Tierzüchtung – das geht auf keine Kuhhaut